Carlo Formenti

Avanti.it

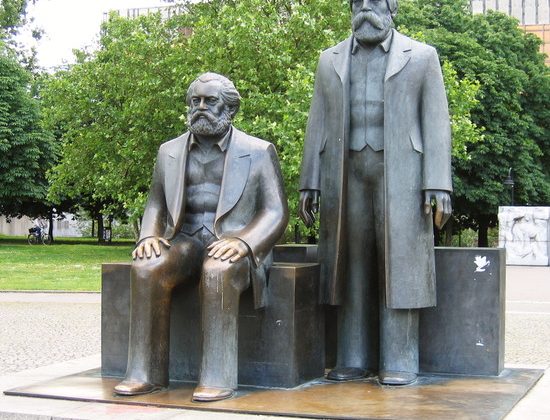

Se si assumono le definizioni di socialismo e comunismo ricavabili dai testi “canonici” dei padri fondatori – vedi in particolare la Critica al Programma di Gotha di Marx e/o l’Anti-Dühring di Engels – nessuna delle società che oggi si definiscono socialiste, dalla Cina a Cuba, passando per il Vietnam, la Bolivia e il Venezuela potrebbe definirsi tale. Questo perché in quei testi si sosteneva che il socialismo è caratterizzato non solo dalla socializzazione dei mezzi di produzione, ma anche dalla eliminazione della produzione mercantile e dei rapporti monetari.

Dopo la Rivoluzione d’Ottobre, questi criteri vennero attribuiti esclusivamente al comunismo realizzato, mentre al socialismo, in quanto transizione dal capitalismo al comunismo, vennero associati requisiti meno stringenti. Già a partire dal 1921 Lenin, respinte le tesi di chi affermava la possibilità/necessità di passare direttamente dal capitalismo al comunismo, sostenne che la transizione sarebbe stata lunga e caratterizzata dal persistere di rapporti mercantili e monetari. Se poi passiamo dalla NEP di Lenin alle riforme postmaoiste in Cina, è chiaro che, ove applicassimo i requisiti di Marx e Engels, dovremmo riconoscere che nella storia non è mai esistita una “vera” società socialista (per non dire comunista).

Invece Lenin, replicando alle accuse di chi sosteneva che in Russia non si era realizzato il socialismo bensì una forma di capitalismo di stato, scriveva (nel 1918): “Noi siamo lontani anche dalla fine del periodo di transizione dal capitalismo al socialismo […]. Noi sappiamo quanto sia difficile la strada che porta dal capitalismo al socialismo, ma abbiamo il dovere di dire che la nostra repubblica dei soviet è socialista, perché noi ci siamo avviati su questo cammino. Si ha dunque ragione di dire che il nostro Stato è una repubblica socialista dei soviet”. Quindi perché negare al Partito Comunista Cinese il diritto di definire socialista la Repubblica Popolare cinese?

Certo il “socialismo in stile cinese” è assai lontano dal modello canonico di cui sopra. Analizzandolo nel suo capolavoro Adam Smith a Pechino, Giovanni Arrighi è giunto alle seguenti conclusioni: la società di mercato (che va distinta dalla società capitalistica di mercato) non è incompatibile con la società socialista in quanto esistono modalità di sviluppo economico miste (basate cioè sulla combinazione di economia di stato ed economia di mercato) che non sono riducibili ai meccanismi di accumulazione capitalistica analizzati da Marx: la Cina è un esempio di questo tipo di sviluppo (che, secondo Arrighi, è una variante delle modalità antecedenti alla colonizzazione del Paese da parte dell’imperialismo occidentale).

Il nodo cruciale comune a tutti i processi di costruzione del socialismo oggi in atto in Asia e in America Latina consiste nel fatto che si tratta di rivoluzioni avvenute in paesi che appartengono alle periferie e alle semi periferie del mondo, per cui i partiti che le hanno guidate hanno dovuto risolvere in primo luogo il problema di garantire i bisogni essenziali di popolazioni soggette a secoli di miseria, oppressione e sfruttamento. La soluzione, con varianti diverse, è stata quella di spalmare il processo di costruzione del socialismo su tempi lunghi, consentendo ampi margini di libertà al mercato senza però allentare il controllo politico dello Stato sull’economia, ma soprattutto impedendo ai capitalisti di convertire in potere politico il loro potere economico.

Tutto ciò impone di effettuare un cambio di paradigma nella teoria marxista a partire: 1) dal riconoscimento che non esiste un percorso predefinito per la transizione dal capitalismo al socialismo; 2) dal riconoscimento che tale percorso non può più essere concepito in base al contesto storico, economico-sociale e politico-culturale dei paesi occidentali. Il che non vuol dire che il rapporto vada rovesciato, cioè che la costruzione del socialismo nei paesi a capitalismo avanzato debba ispirarsi ai modelli adottati dalle rivoluzioni avvenute nei paesi periferici o semiperiferici, ma piuttosto che è ora di rendersi conto che il processo assumerà (quando e se avverrà) forme peculiari in ogni singolo paese. Dal momento in cui si accetta l’idea che i processi di costruzione del socialismo possano essere i più diversi, nasce tuttavia un interrogativo: in che misura possiamo ancora immaginare un approdo comune per tutti questi processi? Detto altrimenti: possiamo ancora pensare il comunismo realizzato come una tappa reale, concreta del divenire storico, se non addirittura come il punto di arrivo di tale divenire, nel senso in cui Marx parla di comunismo come della “fine della preistoria”?

Il lettore avvertito avrà già compreso che quella appena formulata è una domanda retorica che sottintende una risposta negativa. Chi scrive è infatti convinto che un altro mutamento di paradigma si impone se si vuole preservare il nucleo vitale del marxismo: si tratta di liquidare il provvidenzialismo e il messianesimo tipici di tanta parte della cultura social comunista novecentesca (vizi dai quali nemmeno lo stesso Marx era esente). L’esempio più cristallino di questa tendenza ci viene offerto da un autore come Ernst Bloch il quale, nella sua opera più nota, Il principio speranza, ci consegna una descrizione della società comunista come un vero e proprio paradiso in terra, un mondo nuovo in cui tutte le contraddizioni e tutti i conflitti (non solo quelli di classe, ma anche quelli etnici, religiosi, generazionali, di genere, ecc.) verranno ricomposti in una comunità caratterizzata da un amore universale di cui la natura stessa sarà parte attiva.

Un’altra lettura profetico-escatologica dell’opera di Marx si trova in Enrique Dussel, uno dei massimi esponenti della Teologia della Liberazione. Nel suo Le metafore teologiche di Marx, Dussel cita e commenta gli innumerevoli passaggi – dalle opere giovanili alle ultime versioni del Capitale – in cui il filosofo di Treviri utilizza immagini dell’Antico e del Nuovo Testamento per costruire una vera e propria “demonologia” del capitale. Per Dussel non si tratta di banali metafore, bensì di una vera e propria “teologia negativa” il cui fine non è tanto quello di svelare la realtà materiale dello sfruttamento che le illusorie promesse della religione ebraico-cristiana concorrono a mistificare, quanto quello di dimostrare come il messaggio del cristianesimo delle origini sia in opposizione antagonista con il culto pagano del capitale-feticcio che esige il sacrificio del lavoro vivente (e con il cristianesimo “addomesticato” che di tale culto si è fatto complice). Dussel è convinto, al pari di Bloch, che il compito del rivoluzionario è instaurare il regno di Dio qui sulla terra, ma la sua visione del comunismo è diversa in quanto non ritiene che esso possa essere un momento o una figura della storia, bensì un limite utopico cui tendere, un’idea regolativa o l’immagine di una “economia trascendentale”.

In tutt’altra direzione si muove il Lukács della Ontologia dell’essere sociale laddove, mentre rivendica all’analisi storica lo status di unica forma di conoscenza scientifica accettabile dal punto di vista marxista, da un lato indica nel lavoro la fonte di una ininterrotta apertura al mutamento a mano a mano che i prodotti del lavoro sociale si accumulano dischiudendo ulteriori possibilità e lanciando sfide inedite; dall’altro lato nega l’esistenza di “leggi” universali immanenti al processo storico, invitando a prendere congedo sia dai residui evoluzionisti e positivisti che appesantiscono alcune pagine dello stesso Marx, sia dalle visioni profetiche, “destinali” (cioè idealiste) della “necessaria” caduta del capitalismo e del “necessario” avvento del socialismo prima e del comunismo poi. Quanto all’interrogativo se il comunismo vada considerato un reale momento della storia o un’idea regolativa, un orizzonte utopistico, Lukács balza oltre tale dilemma scrivendo che “tutte le utopie che si muovono a livello filosofico non possono (e in genere non vogliono) semplicemente incidere in maniera diretta sul futuro immediato […] l’oggettività e la verità diretta dell’utopia possono essere anche molto problematiche, ma proprio in questa problematicità è all’opera di continuo, anche se spesso in maniera confusa, il loro valore per lo sviluppo dell’umanità.”

Dal punto di vista astratto, meramente dottrinale, si potrebbe sostenere che la perdita di credibilità del mito del comunismo come paradiso in terra sia un fatto positivo, nella misura in cui si trattava di una narrazione in contraddizione con le stesse fondamenta filosofiche del marxismo, dato che non è possibile affermare che il motore della storia è il conflitto e, al tempo stesso, che nella società futura tutti i conflitti verranno a cessare. Al contrario, sul piano concreto la demonizzazione del comunismo seguita al crollo dell’esperimento sovietico e alla martellante propaganda di partiti, governi, istituzioni, media, scuole e università occidentali, deve essere contrastata nella misura in cui mira a spegnere qualsiasi speranza delle classi subalterne nella possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. Non a caso i comunisti cinesi, pur essendo impegnati nella costruzione di una società socialista “imperfetta”, lontana dall’avere realizzato tutte le speranze e le esigenze popolari, non cessano di rilanciare l’ideale di un futuro non troppo diverso da quello descritto da Marx, perché sanno che l’ideologia è una formidabile potenza materiale.

Lascia un commento